言霊学とは?

【言霊学】とは、端的に申し上げれば、ズバリ私たちが普段遣っている【心と言葉】を研究する学問のことです。一般的な言霊と言えば【発した言葉は現実になる】という考え方を指すのでしょう。近年では【引き寄せの法則】や【アファメーション】などと呼ばれ、世界中で話題になっていますよね。

しかし、本来の意味で言えば言霊とは【自らの精神を言葉を用いて現象化させる為の理論】のことで、現代で言うところの、【精神現象論】で、言霊学は、【精神現象学】のことです。

元を糺せば【心とは何か】・【心の働きとは何か】を解明する為の学問であり、古くは【天皇が世を統べるための学び】だったのです。

とは言ってもあまり聞きなれない言葉でしょうから、ピンとこない方も多いと思います。まずは【言霊学】の説明をする前に、【言霊】について簡単に説明したいと思います。

【言霊学】とは、端的に申し上げれば、ズバリ私たちが普段遣っている【心と言葉】を研究する学問のことです。

一般的な言霊と言えば【発した言葉は現実になる】という考え方を指すのでしょう。

近年では【引き寄せの法則】や【アファメーション】などと呼ばれ、世界中で話題になっていますよね。

しかし、本来の意味で言えば言霊とは

【自らの精神を言葉を用いて現象化させる為の理論】のことで

現代で言うところの、【精神現象論】で、言霊学は、【精神現象学】のことです。

元を糺せば【心とは何か】・【心の働きとは何か】を解明する為の学問であり、

古くは【天皇が世を統べるための学び】だったのです。

とは言ってもあまり聞きなれない言葉でしょうから、ピンとこない方も多いと思います。

まずは【言霊学】の説明をする前に、【言霊】について簡単に説明したいと思います。

言霊学と五十音

私たちが普段扱っている『五十音』を、大昔は『言霊』と呼んでいました。

しかし、単に【五十音】だけでは【言霊】とは呼べません。

五十音とは、人が抱く【五十の魂(心)】を表すために用いる、単なる五十個の音です。

五十音が五十魂(コトダマ)として成るためには、【音】の一つ一つに【心】を付け加えなくてはいけません。

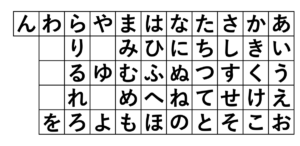

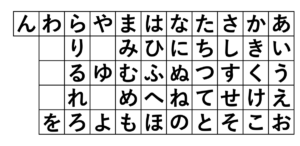

その【心】を表すために用いられる特殊な図が【五十音図】です。

五十音は【音と心】の両方を理解し組み合わせることで、初めて【言霊】に成ります。

つまり、そこに【意味】が生じるのです。

言語学的では、音と表す文字を【表音文字】、音と意味の両方を表す文字を【表語文字】

一つの文字が一つの意味を表す文字を【表意文字】と言います。

【心と音】を兼ね備えたものが【意(意味)】であり、意を示す為の方法、手段、あるいはそのものを【言霊】といいます。

つまり【五十音】と【五十音図】の両方が揃って初めて【言霊=コトダマ】なのです。

ちなみに、言霊や五十音等のように漢字で表現するように成ったのは漢語伝来以降のことです。

その前は、単に【コトダマ】厳密に言えば【コトタマ】でした。

私たちが普段扱っている『五十音』を、大昔は『言霊』と呼んでいました。

しかし、単に【五十音】だけでは【言霊】とは呼べません。五十音とは、人が抱く【五十の魂(心)】を表すために用いる、単なる五十個の音です。

五十音が五十魂(コトダマ)として成るためには、【音】の一つ一つに【心】を付け加えなくてはいけません。その【心】を表すために用いられる特殊な図が【五十音図】です。

五十音は【音と心】の両方を理解し組み合わせることで、初めて【言霊】に成ります。つまり、そこに【意味】が生じるのです。

言語学的では、音と表す文字を【表音文字】、音と意味の両方を表す文字を【表語文字】、一つの文字が一つの意味を表す文字を【表意文字】と言います。【心と音】を兼ね備えたものが【意(意味)】であり、意を示す為の方法、手段、あるいはそのものを【言霊】といいます。

つまり【五十音】と【五十音図】の両方が揃って初めて【言霊=コトダマ】なのです。ちなみに、言霊や五十音等のように漢字で表現するように成ったのは漢語伝来以降のことです。それ以前は、単に【コトダマ】厳密に言えば【コトタマ】でした。

言霊と言葉

さて、【五十音=コトタマ】のことであり、【コトタマ】とは、意味を持つ五十個の音であるとお伝えいたしました。

それらを端的に申し上げると【言霊=日本語】である。ということが理解できるはずです。

そこで、もう少し言霊の歴史を深堀してみましょう。

時は遡ること平安時代に、【紀貫之(きのつらゆき)】という、歌人がいました。

紀貫之は古書【古今和歌集】にて、とても有名な和歌を詠んでいます。

さて、【五十音=コトタマ】のことであり、【コトタマ】とは、意味を持つ五十個の音であるとお伝えいたしました。それらを端的に申し上げると【言霊=日本語】である。ということが理解できるはずです。そこで、もう少し言霊の歴史を深堀してみましょう。時は遡ること平安時代に、【紀貫之(きのつらゆき)】という、歌人がいました。紀貫之は古書【古今和歌集】にて、とても有名な和歌を詠んでいます。

原文

「やまとうたは、人の心を種としてよろづの言の葉とぞなれりける。

世の中にある人、こと・わざしげきものなれば、心に思ふことを

見るもの聞くものにつけて言ひ出せるなり。

花に鳴く鶯、水にすむかはづの声を聞けば、生きとし生けるもの、いづれか歌をよまざりける。

力をも入れずして天地(あめつち)を動かし、目に見えぬ鬼神(おにがみ)をもあはれと思はせ、

男女の仲をもやはらげ、猛き武士(もののふ)の心をもなぐさむるは歌なり」

現代語訳

「和歌は人の心を種として、万(多く)の言葉となったものである。

この世に生きる人は関わり合う事柄がまことに多いので、心に思うことを、

見るものや、聞くものに託して歌に詠むのである。

花に鳴くウグイスや、水にすむカワズの声を聞くと、全て生命あるもので歌を詠まないものはない。

力を入れないで天地を動かし、目に見えない鬼や神をも感動させ、

男女の仲を打ち解けさせ、荒々しい武士の心をなだめるのが歌というものである」

原文

「やまとうたは、人の心を種として

よろづの言の葉とぞなれりける。

世の中にある人、こと・わざ

しげきものなれば、心に思ふことを

見るもの聞くものにつけて言ひ出せるなり。

花に鳴く鶯、水にすむかはづの声を聞けば、

生きとし生けるもの、いづれか歌をよまざりける。

力をも入れずして天地(あめつち)を動かし、

目に見えぬ鬼神(おにがみ)をもあはれと思はせ、

男女の仲をもやはらげ、

猛き武士(もののふ)の心をも

なぐさむるは歌なり」

現代語訳

「和歌は人の心を種として、

万(多く)の言葉となったものである。

この世に生きる人は関わり合う事柄が

まことに多いので、心に思うことを、

見るものや、聞くものに託して歌に詠むのである。

花に鳴くウグイスや、水にすむカワズの声を聞くと、

全て生命あるもので歌を詠まないものはない。

力を入れないで天地を動かし、

目に見えない鬼や神をも感動させ、

男女の仲を打ち解けさせ、

荒々しい武士の心をなだめるのが

歌というものである」

この有名な和歌が民衆の心を掴み【言霊(心を種とする万の言の葉)】は

【言の葉=言葉】と表現されるように成りました。

【言葉】とは心を音にして表現する(魂=感情や精神を声にして発する)方法であり、

その方法、あるいはメソッドが時代によって意味をそのままに

姿を変え、形を変え、綴りを変え発音を変え、現在に至っているのです。

この有名な和歌が民衆の心を掴み【言霊(心を種とする万の言の葉)】は【言の葉=言葉】と表現されるように成りました。【言葉】とは心を音にして表現する(魂=感情や精神を声にして発する)方法であり、その方法、あるいはメソッドが時代によって意味をそのままに姿を変え、形を変え、綴りを変え発音を変え、現在に至っているのです。

言霊と日本語

日本人であれば、誰もが扱うことができる。

それが【言霊=言葉】つまりは、日本語のことです。

近頃、【言霊】というワードに、何かしらのスピリチュアル的な意味合いを、

無理やり含ませようとする風潮が多く見受けられますが、

そもそも、人間は【心】という形を持たない存在を、これまた姿形のない【音】に変換して

口から発しているのですから、スピリチュアルも何もありません。

古来から日本では【心=魂(霊)】であり、【魂=スピリット】ですから、

人が言葉を発している時点で、スピリチュアルでしょう。

日本人であれば、誰もが扱うことができる。

それが【言霊=言葉】つまりは、日本語のことです。近頃、【言霊】というワードに、何かしらのスピリチュアル的な意味合いを、無理やり含ませようとする風潮が多く見受けられますが、そもそも、人間は【心】という形を持たない存在を、これまた姿形のない【音】に変換して口から発しているのですから、スピリチュアルも何もありません。古来から日本では【心=魂(霊)】であり、【魂=スピリット】ですから、人が言葉を発している時点で、スピリチュアルでしょう。

言霊学の始まり

始まりは、今から一五〇程前の明治時代。

明治天皇と昭憲皇太后の時代にまで遡ります。

明治天皇は昭憲皇太后のお輿入れを機に、宮中の賢所に封印された

『言霊の奥義書』とも呼べる書物を発見し、神代文字研究家の山越博道氏と共に、

その奥義書を紐解いていきました。それが『言霊学』の始まりです。

始まりは、今から一五〇程前の明治時代。

明治天皇と昭憲皇太后の時代にまで遡ります。

明治天皇は昭憲皇太后のお輿入れを機に、宮中の賢所に封印された『言霊の奥義書』とも呼べる書物を発見し、神代文字研究家の山越博道氏と共に、その奥義書を紐解いていきました。それが『言霊学』の始まりです。

言霊学とは何か?

歴代の天皇達は、古来より国民のことを「大御宝(おおみたから)」と呼びになり、

これに幸あれかしと祈ることをずっと続けてこられたと言います。

日本は世界一平和な国であり、一系譜の統治家によって2600年も統治されている

世界一歴史の長い国であることは、ギネスにも掲載された世界中で周知の事実です。

その長い歴史を誇る日本が、如何にして126代も存続し続けてきたのか。

さらには、天皇家に口伝で伝わる、【人との関わり方】や【人としてどうあるべきなのか?】

といった、人としての規範・模範となる【心や言葉の扱い方】

天皇が国民を案じるとは、言い換えれば、親が子を案じるということです。

同様に、親、指導者、責任者としての【心の在り方】、あるいは他者への【心の配り方】

そして、それら全てに共通する【心とは何か?】を身につける為の学び。

それが言霊学です。

言霊学は、親が子に人としての生き様、有り様を教えるための学問であり、

社会という客観世界を生き抜くための豊かな精神を身につけさせる為の

日本が誇る、世界最先端で日本最古の継承の学びなのです。

歴代の天皇達は、古来より国民のことを「大御宝(おおみたから)」と呼びになり、これに幸あれかしと祈ることをずっと続けてこられたと言います。

日本は世界一平和な国であり、一系譜の統治家によって2600年も統治されている、世界一歴史の長い国であることは、ギネスにも掲載された世界中で周知の事実です。

その長い歴史を誇る日本が、如何にして126代も存続し続けてきたのか。さらには、天皇家に口伝で伝わる【人との関わり方】や【人としてどうあるべきなのか?】といった、人としての規範・模範となる【心や言葉の扱い方】。

天皇が国民を案じるとは、言い換えれば、親が子を案じるということです。それと同様に、親、指導者、責任者としての【心の在り方】、あるいは他者への【心の配り方】。

そして、それら全てに共通する【心とは何か?】を身につける為の学び。それが言霊学です。

言霊学は、親が子に人としての生き様、有り様を教えるための学問であり、社会という客観世界を生き抜くための豊かな精神を身につけさせる為の日本が誇る、世界最先端で日本最古の継承の学びなのです。